バックパック・バトルでランクを上げたいすべてのプレイヤーに向けた、ランクアップのための5つのポイントを紹介します。

本稿では細かい戦略の解説ではなく、上達するために大切な基本的な考え方を紹介します。自分の力だけで攻略したいという方に読んでいただいても支障がないように構成しています。説明の必要上、具体例を少しだけ出していますので予めご了承ください。

長文ですが、良かったら参考にしてみてください。

はじめに

バックパック・バトルは知識が勝敗に大きく影響するゲームです。そのため、上位プレイヤーの配信や、当サイトのような攻略サイトを見て知識を増やすことでランクが上がりやすくなります。

ただし、総アイテム数が300を超えるゲームのため、知識を増やすだけで簡単に実践できるというものではありません。知識を活かすにはある程度の経験が必要なので、壁にぶつかるまでは攻略サイトなどを見るより自分で考えて色んなことを試しながらプレイすることをオススメします(攻略サイトで何を言っているんだ、という話ですが)。

とはいえ、良くわからないままプレイして勝てないと「BPBは運が良いヤツが勝つだけのクソゲー!」と思ってしまうかもしれません。そうならないために、小手先の技術ではなく、上達するために必要な基本的な考え方を紹介したいと思います。

アイテムの効果を正しく理解する

バックパック・バトルにおける最重要のプレイスキルは「買い物の判断」です。買い物を間違えると、どれだけ配置がうまくても勝てません。配置は買ったアイテムの力をしっかり引き出すための作業であり、買ったアイテムが弱いと引き出せる力も弱くなります。このため、状況に合った正しい買い物をすることが何よりも重要です。そして、買い物の判断にとって大切なポイントとなるのが、アイテムの正しい理解です。

アイテムの効果を正しく理解するのは当たり前の話だと思うかもしれませんが、実は簡単なことではありません。バックパック・バトルでは、テキストを読むだけでは正しい効果を理解できないアイテムが多く存在しているからです。

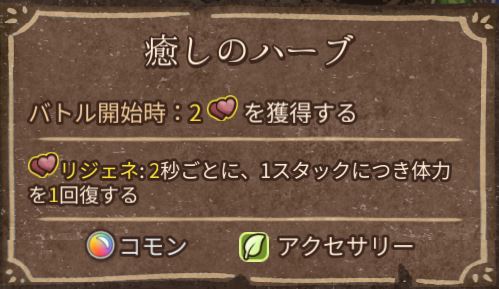

一例として、癒しのハーブを挙げてみます。

「バトル開始時:2リジェネを獲得する」と書いてありますが、このアイテムの効果だけで3秒経過時に合計でいくら回復するのかわかるでしょうか。

正解は「4」です。

リジェネの回復は、バトル開始時の1秒後に最初の回復が行われ、以後2秒毎に回復します。このため、1秒後に2回復し、3秒後にさらに2回復するので、3秒後の合計回復量は「4」なのです。

リジェネは「2秒、4秒、6秒…」ではなく、「1秒、3秒、5秒…」で回復する、これが正しい理解です。

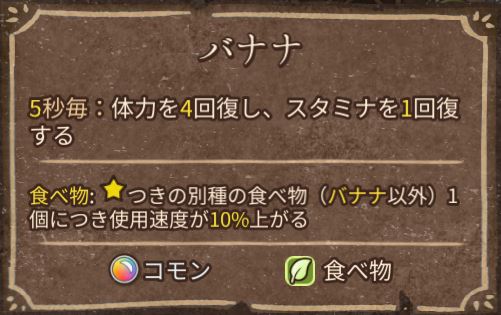

では、この正しい理解を前提に、5秒後における癒しのハーブとバナナの回復量を比較してみましょう。

バナナは、5秒の時点で1回だけ発動するので、体力を4回復します。

これに対して、癒しのハーブで獲得した2リジェネは、1秒後、3秒後、5秒後にそれぞれ回復するので、体力を6回復します。つまり、癒しのハーブのほうがバナナより回復量は多いのです。アイテムを個別で比較した場合、回復量を増やすなら癒しのハーブを選択すべきだということがわかります。

ところが、もしリジェネの回復間隔を「2秒、4秒、6秒…」だと勘違いしていると、「2秒後と4秒後に回復して体力を4回復するため、5秒後の回復量はバナナと同じ。回復量はどちらも変わらないので、スタミナを回復できる分、バナナのほうが優れている」という誤った結論に至ってしまいます。これは、序盤においては非常に大きな違いです。

ひとつのアイテムを正しく理解できていないと、関連するアイテムと比較した場合の評価を誤ってしまい、その結果として間違った選択(買い物)をしても気付かないという状況に陥ってしまうのです。

このような「アイテム理解度の差」という非常にシンプルな理由がランクの差となって現れます。

正しい理解を得る方法としては、多くの場合においてバトル終了後にログを見るだけで充分です。すべてのバトルでログを確認するのは大変なので、気になった時だけでもじっくり見てみましょう。これだけでアイテムの理解度は大きく向上します。

また、プレイするクラスを1つに限定するのも効果的です。総アイテム数は約340個ありますが、クラスを1つに絞ると使うアイテムが約240個になり、100個も減ります。使うアイテムを減らせば、理解するのにかかる時間を減らすことが可能です。

ただし、クラスを制限するとゲームの楽しさを損なう場合もあるので、無理に制限する必要はありません。

サブクラスとのシナジーを考える

アイテムの理解が進んでくると、「コレとコレを一緒に使うと強い」というアイテム同士のシナジー(相乗効果)が見えるようになってきます。ところが、ある程度のランクになってくると、単にシナジーのあるアイテムを買い集めるだけでは勝てなくなってきます。そこで大切なポイントになるのが、サブクラスとのシナジーを考えることです。

バックパック・バトルのゲーム展開を単純化すると、ショップに出現したアイテムを見てどのサブクラスを選択するか決める段階(ラウンド8以前)と、選択したサブクラスに合ったビルドを作り上げるためにアイテムを集める段階(ラウンド8以降)に分けられます。上位ランクで完走するには、それぞれのサブクラスとシナジーの高いアイテムを集めてビルドのパワーを高めなければなりません。このため、サブクラス選択はゲーム全体を通して買い物の判断に大きな影響を与える要素だと言えます。

サブクラスとのシナジーについて理解を深めるのは、アイテムを理解するより数段難しいです。自力でサブクラスとのシナジーを調べる場合、基本的に下記の流れで進めます。

1)サブクラスアイテムの効果と各アイテムの効果から、シナジーが高そうな組み合わせを考える。

2)実際に試して強い最終形を見つける(ヒストリーや対戦相手のビルドが参考になります)

3)その最終形につながるサブクラス選択の基準を見つける

上位プレイヤーの配信や攻略サイトを見ると、上記の1)~3)の工程を全部(または一部)省略できるためより早く上達できます。とはいえ、知っているだけでは使いこなせないのがこのゲームの難しさであり、実際にプレイするとうまくいかないことも多々あります。

使いこなせるようになるまで、トライ&エラーを繰り返してみましょう。

配置を試行錯誤する

買い物の判断と合わせて身に付けたいプレイスキルが、「アイテムの配置」です。買ったアイテムのパワーを充分に引き出せるかどうかは、配置の影響を強く受けます。

配置の基本は、すべてのアイテムの★を可能な限り点灯するように置くことです。それぞれのアイテムで★を点灯させるための条件が異なるので、こっちのアイテムの★が点灯したら、あっちのアイテムの★が点灯しないということが良くあります。色々と考えながらアイテムを移動させ、最高の配置を考えてみましょう。

アイテムの配置において特に意識したいのは、各クラスの初期バッグです。初期バッグはどのゲームでもラウンド1からラウンド18まで使い続けるバッグであり、しっかり効果を発揮しているかどうかがゲーム全体に影響を及ぼします。アイテムの★と違って視覚的にややわかりにくいですが、特定のアイテムを持つと枠が表示され、置いた瞬間にカバンが膨らむ演出がされます。

配置がうまくなる方法は、経験を積む以外にありません。繰り返しプレイしていると「このアイテムの時はこういう配置」ということが思い浮かぶようになります。初期バッグとアイテムの★に注目して、バトルに出発する前にカバンの整理整頓に励みましょう。

3回に1回完走できれば良い

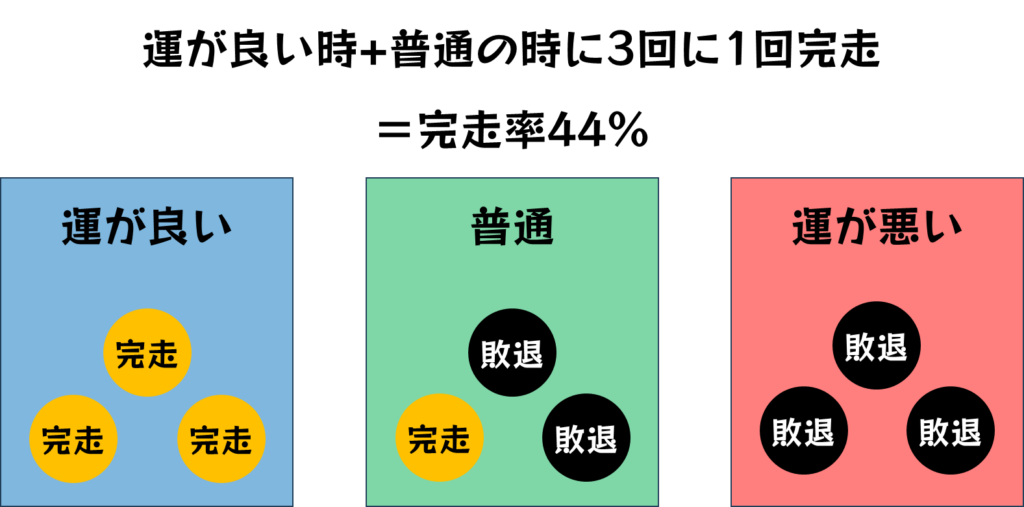

バックパック・バトルは運要素も大きいため、どれだけうまくてもすべてのゲームにおいてラウンド18まで生き残ること(完走)はできません。そもそもランクアップするために、すべてのゲームで完走する必要もありません。

ランクアップするための大きな目安は、完走率35%です。その状態で平均勝利数10以上を維持できれば、マスターを維持できるレベルです。完走率が40%あればグランドマスターに昇格可能です。

ここでプレイヤーの皆さんに知っていて欲しいことは「運が悪い時に負けるのは仕方ない」という点です。運が良い時、普通の時、運が悪い時がそれぞれ平等に発生する場合、運が良い時に完走するだけで完走率は約33%あります。これができるだけで、マスターになれるレベルです(維持はできません)。ちなみに、簡単そうに書いていますが、運の良さを利用できるのは実力あってこそです。

この状態で、普通の時に少しでも完走できるようになると、完走率35%を超えられます。

後は、運が悪い時に大敗しないプレイができるようになれば、マスターを維持できる平均勝利数10以上も達成できるでしょう。敗退しても7勝できれば合格ラインです。

以上のランクモードのシステムから導かれる結論は、今のマッチング帯のプレイヤーより実力が高ければ繰り返し挑戦することで確率が収束し、必ずランクアップできるということです。もし、あなたのランクが上がったのであれば、その理由は間違いなくあなたの実力が上がったからです。

10勝で途中抜けしない

うまく勝ち続けた時は、10勝した時点で途中抜けするか、サバイバルモードに突入するかの選択をすることになります。ダイヤ以下のランクでは、すべてのゲームでサバイバルモードに突入することを強くオススメします。ダイヤ以下のランクで途中抜けをオススメしない理由は3つあります。

(1)そのビルドの最終的な強さを知ることができない

ランクアップするためには、完走できるビルドを知ることが大切です。しかし、途中抜けをすると、そのビルドが最終的に強かったのか弱かったのかわからないまま終わってしまいます。また、サバイバルモードに行けば、対戦相手のビルドから強いビルドのアイデアを得ることもできますが、そのチャンスもなくなります。このように、途中抜けは自分が上達するための機会を失う選択なのです。

(2)獲得できるランクポイントが減る

経験的には、ダイヤ以下で10勝に到達したビルドは完走できる場合が大半です。途中抜けをした時に増えるランクポイントは少ないため、完走できたはずのビルドで少ないランクポイントをもらって終わってしまうという選択になりがちです。

(3)途中抜けの判断は難しい

途中抜けをするということは、今のビルドに18ラウンドを生き残るパワーがないと判断することを意味します。運要素もあるのでこの判断は難しく、上位プレイヤーでも間違えることがあるほどです。上位ランクを目指して頑張っている途中のプレイヤーであれば、なおさら判断は難しいと言えます。先に述べた(1)と(2)のデメリットも考慮すると、途中抜けを選ぶべきビルドはほぼゼロに等しいでしょう。

おわりに

本稿では5つのポイントを紹介しましたが、ポイントを押さえた上でどうやって上達していくかは人それぞれです。自力でコツをつかむもよし、上位プレイヤーの配信を見るもよし、攻略サイトを見るもよし。ただ、ひとつだけ間違いないことがあるとすれば、ゲームが楽しくないと上達もしにくいということです。

ぜひバックパック・バトルを楽しんでください。